Der Staat will beide Probleme lösen: Die Soldaten sollen rasch wieder einsatzfähig sein. Und bis sie so weit sind, darf man sie in der Öffentlichkeit möglichst nicht sehen. Wer an der Front überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist, soll zumindest arbeitsfähig gemacht werden.

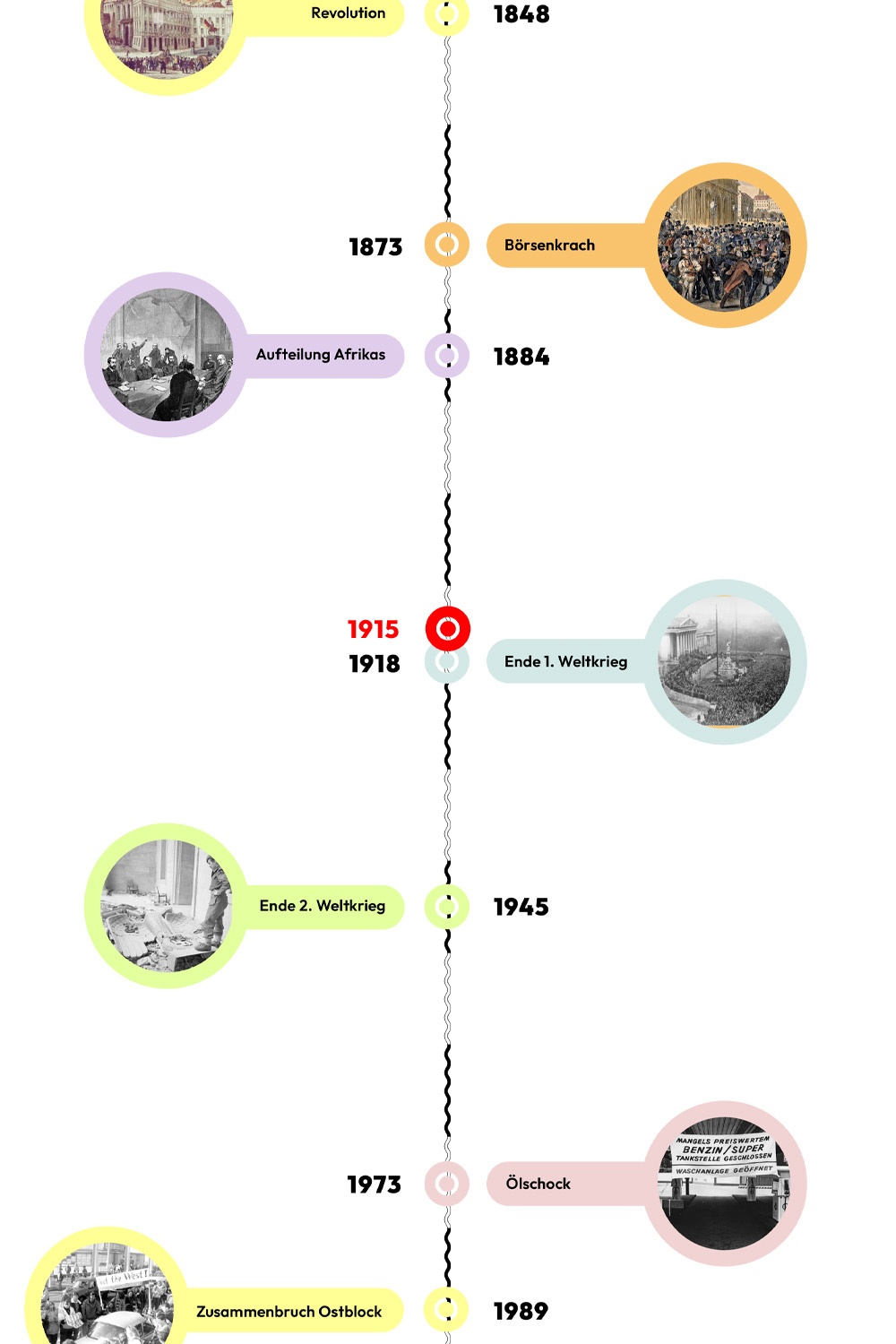

Ein Jahr nach Kriegsbeginn, 1915, wird im Süden Wiens die „Invalidenstadt“ errichtet. Bis zu 2.000 Kriegsversehrte aus allen Teilen der Monarchie sollen hier leben und arbeiten. Sie sind in 30 Baracken untergebracht. Weitere 14 Baracken dienen Schulungen und der Verwaltung. Zusätzlich gibt es eine Anstaltskirche, einen Operationssaal, eine Leichenhalle, eine Desinfektionsstation und eine Arrestzelle. Vor den Baracken hat man Blumenbeete angelegt. Wer in der Freizeit Zerstreuung sucht, kann im Lesesaal der Bibliothek ein Buch lesen. In einem Musikpavillon spielt eine „Invalidenkapelle“. Die Atmosphäre ist trotzdem drückend. Blumen, Bücher und Musik können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Invalidenstadt“ eigentlich eine Anstalt ist.

In den „Invalidenschulen“ erlernen die ehemaligen Soldaten neue Berufe. Gefragt sind Tätigkeiten, die sie trotz ihrer Verletzung noch ausüben können. Es gibt auch eine eigene „Einarmigenschule“. Im Angebot sind Ausbildungen zu Korbflechtern, Schuhmachern und Tischlern, zu Friseuren, Zahntechnikern oder Postbeamten. Den meisten Zulauf haben aber die Prothesenwerkstätten, in denen mehr als 300 Männer arbeiten.

In der Barackenstadt herrscht militärische Disziplin. Die Kriegsversehrten dürfen der Arbeit nicht unentschuldigt fernbleiben. Stechuhren garantieren die „streng fabrikmäßige Überwachung“. Der Lohn ist so niedrig, dass er eigentlich nur symbolisch ist. Stattdessen sollen Orden die Verletzten motivieren.