Sommer 1960 in Wien-Favoriten: Anica betritt die Fischfabrik Warhanek. Ihr schlägt der Gestank von Fisch, Zwiebeln und Essig entgegen. Sie fröstelt, die Luft ist eisig. Der Fisch braucht es eben kalt. Überall ist es nass, denn die Ware muss mit kaltem Wasser gewaschen werden. Anica weiß: Sie ist hier, weil österreichische Arbeiterinnen unter solchen Bedingungen nicht mehr arbeiten wollen. Auf ihrem Weg in die Fabrik ist sie auch schon als „stinkiges Fischweib” beschimpft worden.

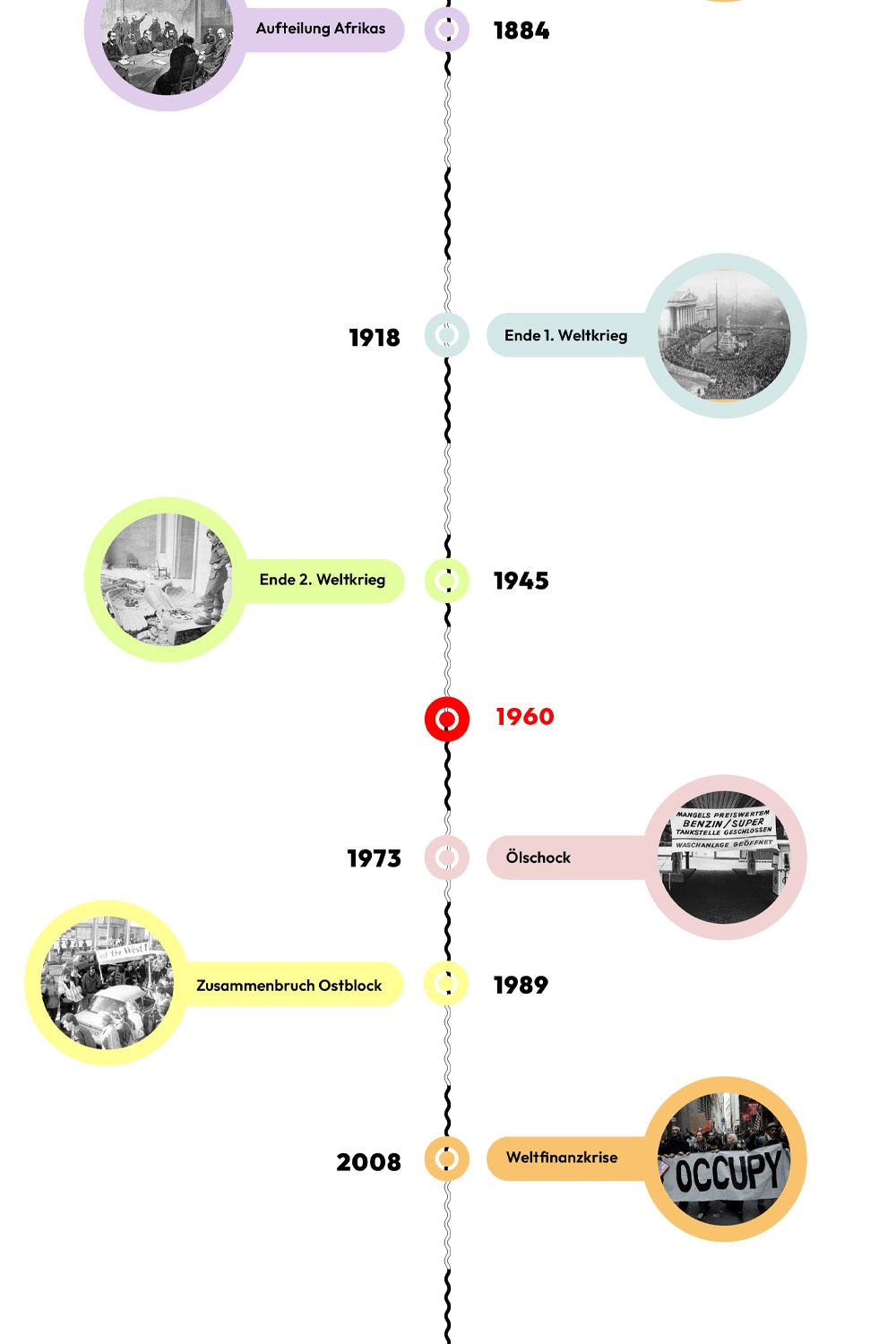

In den 1960er- und 1970er-Jahren werden in ganz Österreich hunderttausende Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben. Die meisten Arbeiter:innen kommen aus dem damaligen Jugoslawien und der Türkei. Rund ein Drittel davon sind Frauen. In ihrer Heimat sehen sie keine Perspektive. In Österreich erhoffen sie höhere Löhne. Manche haben auch Probleme mit der Familie oder der engstirnigen Dorfgemeinschaft, andere haben Lust auf einen abenteuerlichen Neubeginn.

Die Frauen finden Arbeit in allen möglichen Bereichen: von der Industrie über den Tourismus bis zur Land- und Forstwirtschaft. Viele dieser Jobs haben einiges gemeinsam: Die Arbeit ist körperlich anstrengend und ungesund. Die Löhne sind niedrig und die Stellen unsicher.

Der Firma Warhanek fällt es schwer, in Österreich Mitarbeiterinnen zu finden. Daher wirbt das Unternehmen für seine Standorte in Wien, Linz und Villach gezielt Frauen aus Jugoslawien an. Später arbeiten bei Warhanek vor allem türkische Migrantinnen, die bereits in Österreich leben. „Die Ausländer haben das mehr oder minder machen müssen“, erzählt der ehemalige Geschäftsführer.

Die Arbeit in den Fabriken ist hart, kann aber rasch erlernt werden. Das macht die Arbeiterinnen austauschbar. Das Unternehmen stellt die Frauen oft nur für eine Saison ein. Dann müssen sie eine andere Stelle finden oder Österreich verlassen.

Im November 1967 schreiben vier jugoslawische Arbeiterinnen ans Arbeitsamt in Ljubljana, das sie nach Wien vermittelt hat: „Zuerst möchten wir sagen, dass wir in allem sehr enttäuscht sind.

[…] Die Mädchen weinen ständig und wir möchten alle sofort nach Hause. […] Wir halten es hier nicht mehr aus.“ Die Arbeiterinnen berichten, dass sie schlecht verdienen und jeden Tag über 50 Kilometer von der Unterkunft zur Fabrik zurücklegen müssen. Sie wollen zurück nach Jugoslawien, können aber nicht abreisen: Die Firma hat die Fahrtkosten nach Wien vorgestreckt und sie behält die Pässe der Frauen, bis die Kosten beglichen sind.

Seit Anfang der 1970er-Jahre gibt es in der Wiener Fischfabrik auch keine Betriebsrätinnen mehr, die bessere Arbeitsbedingungen fordern können. Denn Migrant:innen dürfen damals bei Wahlen zum Betriebsrat nicht kandidieren. Anfang der 1990er-Jahre wird die Produktion ausgelagert: nach Ost- und Südosteuropa, wo die Löhne niedriger sind.

Gastarbajteri. Virtuelle Ausstellung, Kuratorinnen: Cornelia Kogoj und Sylvia Mattl-Wurm, online unter: http://www.gastarbajteri.at/index.html

Vida Bakondy, 1980. Frauenarbeitsmigration. Fischfabrik C. Warhanek, in: Hakan Gürses, Cornelia Kogoj, Sylvia Mattl (Hg.), Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration, Wien 2004, 134–136.